Sources: Mémoires Henri Adeline 1971

Photos: familiales et collection cartes postales Dominique Petitjean

Sivry

sur Meuse vers 1919

QUI ETAIENT NOS ANCETRES ?

En évoquant nos aïeux, je suis tenté d'écrire : "Nos ancêtres, les Gaulois". Mais, en y réfléchissant bien, j'en arrive à me demander quelle proportion nous avons de sang gaulois.

L'Histoire de FRANCE nous apprend qu'avant les Gaulois, notre pays était habité par les Celtes. Depuis quand ? D'où venaient-ils ? Et avant eux ?

Puis ce fut la conquête de la GAULE par Jules CESAR et ses légions entre les années 58 et 50 avant Jésus-Christ. Pendant plusieurs siècles, les Gaulois et les Romains fusionnèrent pour former une population Gallo-romaine. De nombreux lieux-dits "Camps romains" témoignent encore de l'organisation défensive de cette époque face à la GERMANIE.

Ensuite, ce furent les invasions des Huns et des Francs (qui nous apportèrent leur nom) au Vème siècle et même des Normands qui furent arrêtés au IXème siècle devant MONTFAUCON. Les Romains avaient apporté avec eux la religion chrétienne. Mais celle- ci ne commença réellement à se développer en FRANCE qu'à partir de l'An 496, quand CLOVIS se fit baptiser avec ses Francs à REIMS par SAINT REMY.

Sivry

sur Meuse route nationale

Ce qui est certain, c'est que, depuis 1766, c'est-à-dire depuis la mort de Stanislas LESZCZINSKI, dernier Duc de LORRAINE, cette province fut définitivement rattachée à la FRANCE et que ses habitants lui restèrent inébranlablement fidèles au cours des guerres qui la dévastèrent et même après de Iongues périodes d'occupation étrangère.

On en arrive à cette conclusion que nous descendons de ce mélange de nombreuses races celtique, gauloise, romaine, germanique, espagnole et d'autres certainement encore, puisque nous ne savons pas exactement d'où venaient les Huns et les Francs, et que les nombreuses armées qui traversèrent et dévastèrent la LORRAINE, ne sont pas sans y avoir laissé des descendants.

Comme nous le verrons, ce n'est qu'après la guerre de Trente ans, et après l'épidémie de peste qui en fut vraisemblablement la conséquence, que j'ai pu retrouver les traces de nos aïeux sur les registres paroissiaux puisqu'à cette époque, l'état civil était tenu par le clergé.

Il résulte des recherches que j'ai effectuées pour reconstituer l'arbre généalogique de nos familles, que celles-ci ont habité la région SIVRY- DAMVILLERS depuis au moins trois siècles.

COMMENT VIVAIENT NOS AIEUX ?

Nous ne savons rien sur la façon dont vivaient nos ancêtres en LORRAINE dans les temps préhistoriques et même au moyen-âge. Comment réussirent-ils à vivre et à survivre à travers les invasions et, par suite, les souffrances de toutes sortes qu'ils eurent à supporter ?

Constant,

Mathilde, Hélène et Edmond Saintin

Nos aïeux furent à nouveau éprouvés par les guerres de la Révolution et du Ier Empire, non seulement du fait des appels aux volontaires puis du recrutement obligatoire, mais aussi parce que notre région fut traversée plusieurs fois par les armées belligérantes.

Par contre, il ne semble pas que la guerre de 1870-1871 ait éprouvé nos parents car ceux-ci ne nous en ont jamais parlé.

Au XIXème siècle, je ne crois pas me tromper en disant que nos parents vivaient comme j'ai pu le constater dans les premières années du XXème siècle, alors que j'allais passer mes vacances chez eux à SIVRY.

LES MAISONS:

Elles étaient en maçonnerie de pierres du pays assemblées au mortier de chaux ; les murs avaient de 70 à 80 centimètres d'épaisseur, ce qui protégeait du froid et de l'humidité. Je n' ai pas connu le temps où elles étaient couvertes en chaume ; j'ai toujours connu les toitures en tuiles creuses très lourdes mais très efficaces posées sur de solides charpentes en chêne.

Sivry

sur Meuse

- d'un coté, les locaux d'habitation,

- de l'autre, l'écurie et les engrangements.

Les locaux d'habitation comprenaient toujours, sur la rue, ce qu'on appelait la "chambre-devant" meublée d'un lit à baldaquin, d'une grande table en chêne, d'une armoire ancienne, d'un ou deux fauteuils, et comportant une cheminée en marbre sur laquelle se trouvaient, sous globes, une pendule, une ou deux couronnes de mariées et parfois de petits animaux à fourrure empaillés. En outre, derrière la plaque du foyer de la cuisine était aménagé dans le mur un évidement servant d'armoire où l'on maintenait les aliments au sec et où l'on mettait fermenter le lait destiné à confectionner le fromage fondu.

En principe, cette chambre-devant ne servait que pour les repas de famille, à l'occasion des baptêmes, premières communions, mariages, fêtes annuelles et "obit" (repas auquel on invitait les parents après un enterrement). C'était dans cette chambre qu'on exposait et veillait les morts jour et nuit avant l 'enterrement.

Ensuite, venait la cuisine à laquelle on accédait, soit directement par l'écurie, soit par un corridor séparant les locaux d'habitation de l'écurie. C'est par elle qu'on passait pour aller à la chambre-devant et à la chambre- derrière. Comme elle se trouvait au centre de la partie "habitation", elle n'avait pas de fenêtres . Elle recevait la lumière du jour par une "flamande", tronc de pyramide à section carrée partant du plafond, dont la base avait environ 4 m x 4 m et dont le sommet (environ 2 m x 2 m) au niveau du toit, était fermé par une verrière. Inutile de dire que la cuisine ne recevait jamais les rayons du soleil.

Le sol était formé de dalles de pierres polies par l'usure.

La cuisine comportait toujours une grande cheminée lorraine dans laquelle on brûlait de gros morceaux de bois d'un mètre et demi ou deux mètres de long, que l'on avançait sur les chenets au fur et à mesure qu'ils se consumaient. Sur la cheminée, on exposait de vieux plats d'étain ainsi que de vieilles assiettes de faïence hérités des parents.

Au milieu de la cuisine se trouvait une grande table rectangulaire sur laquelle toute la famille mangeait normalement, mais qui permettait également de recevoir en plus 5 ou 6 ouvriers agricoles temporaires qui venaient en renfort pour les gros travaux (fenaison, moisson, arrachage des pommes de terre et des betteraves, abattage du bois...).Dans un coin, il y avait la grande horloge avec son balancier de cuivre. Enfin, deux grandes portes ouvraient sur une alcôve renfermant un lit sur lequel couchait et finissait ses jours un vieux grand-père ou une vieille grand-mère.

La troisième pièce du rez-de-chaussée s'appelait la "chambre-derrière". Elle prenait jour sur la cour derrière la maison. Le sol était en terre battue. C'est là que se trouvaient:

- le pétrin destiné à faire la pâte pour le pain,

- le cuveau pour cuire la lessive,

- les vans pour trier le grain,

- la baratte pour faire le beurre,

- des outils de toutes sortes.

Au premier étage, il y avait une ou deux chambres pour les parents et les enfants. L'hiver, on s'y chauffait avec un poêle à bois qu'on allumait un peu avant d'aller se coucher. Parfois, on chauffait le lit avec une bassinoire en cuivre dans laquelle on avait mis de la braise ou avec un ou deux cruchons en terre remplis d'eau chaude. Le reste de la nuit, la chaleur se maintenait grâce aux épaisses couvertures de laine tricotées à la main et aux gros édredons de plumes.

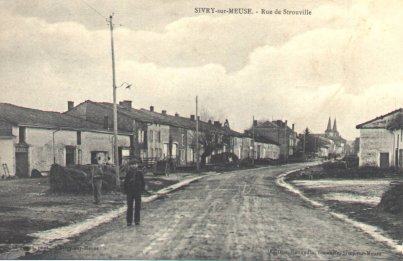

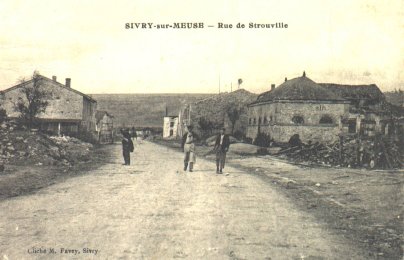

Sivry

sur Meuse Rue de Strouville

L'autre coté de la maison, réservé à la culture, comprenait, accolés ou se faisant suite, les écuries et les engrangements. On conduisait boire les chevaux et les vaches au bac communal à midi et le soir. Dans ses écuries, un cultivateur moyen avait 5 ou 6 chevaux, autant de vaches et de veaux, 3 ou 4 porcs et le chien de garde.

Les engrangements et la partie du grenier non réservée à l'habitation servaient à stocker le foin, les gerbes, le grain. Enfin, la grange servait à remiser les voitures, la charrue, la herse, seuls outils tractés utilisés alors.

Enfin, un petit bâtiment séparé, derrière la maison, servait de chambre à four, de poulailler, de sous-trait pour stocker les pommes de terre, les betteraves et le bois de chauffage et de cave où l'on conservait le vin. Il y a lieu en effet de remarquer qu'à SIVRY on ne peut avoir de caves enterrées car la nappe phréatique se trouve partout à faible profondeur (80 cm à 1 m). On en a la preuve par les sources qui jaillissent en permanence dans WARSIN et dans le bief en haut du village. L'eau provient des côtes qui dominent la plaine à l'est.

Devant la maison, généralement construite en retrait par rapport à la route, se trouvait presque toujours le tas de fumier, seul engrais connu à cette époque.

Enfin, derrière chaque maison, il y avait le jardin potager.

LES OUVRIERS AGRICOLES :

En principe, tout cultivateur un peu important (30 à 40 hectares) avait un domestique permanent ou temporaire.

Si celui-ci était célibataire, il vivait dans la maison de son patron. Il était alors logé dans un petit local, souvent sans fenêtre, aménagé dans l'écurie de façon à pouvoir intervenir rapidement si une bête accouchait ou se détachait pendant la nuit. Il mangeait en bout de la grande table de la cuisine. Il faisait partie de la famille, à tel point que j'en ai connus qui restèrent toute leur vie chez le même patron.

Si le domestique était marié, on l'appelait 'homme de journées". On faisait appel à lui pour les gros travaux. Sa femme et ses enfants venaient alors travailler aussi quand c'était nécessaire. Il n'était pas rare de trouver alors une douzaine de personnes autour de la table familiale. Ces hommes de journées travaillaient presque toujours chez le même patron qui mettait à leur disposition un petit champ et leur fournissait le lait et le bois de chauffage. Ces ouvriers habitaient dans le village de petites maisons avec jardin potager et appentis dans lequel la famille nourrissait une vache, un porc, des poules et des lapins.

Le sort des domestiques de culture et des hommes de journées n' était pas enviable. Ils gagnaient fort peu et n'étaient protégés par aucune loi sociale .Devenus vieux, ils devaient souvent vivre de mendicité. Ils n'avaient qu'un avantage sur les serfs de l'ancien régime, c'était de pouvoir changer de patron quand et comme ils voulaient.

LA CULTURE AU XIX e SIECLE :

Presque tous nos aïeux furent cultivateurs, surtout du côté SAINTIN. Ils menaient une vie de labeur particulièrement pénible

Comme gros outils, ils n'avaient que la charrue, la herse et le rouleau. Ces outils et les véhicules étaient tous à traction hippomobile . Dans certains terrains, il fallait 3 ou 4 chevaux pour labourer et pour ne creuser qu'un seul sillon. Dans notre région, on n'utilisait pas les bœufs pour la traction.

A la moisson comme à la fenaison, on fauchait à la faux pendant toute la journée. Ensuite, il fallait faire sécher en retournant plusieurs jours de suite les javelles et le foin. Puis, on liait plusieurs javelles avec des liens en paille de seigle pour former des gerbes que l'on rentrait pour les battre en hiver. Quant au foin, il fallait également le faire sécher en le retournant plusieurs fois pendant plusieurs jours ; c'était généralement le travail des femmes et des enfants. Puis on le chargeait sur des chariots pour le stocker dans les granges afin de pouvoir nourrir les vaches et les chevaux en hiver.

Les premières batteuses actionnées par un manège à traction animale, parurent à la fin du XIXème siècle. Auparavant, on battait au fléau sur l'aire de la grange et on triait le grain avec le van à mains.

Les pommes de terre et les betteraves étaient arrachées à la fourche et rentrées dans des tombereaux.

S'il y avait une longue période de pluie lors de la moisson ou de la fenaison, tout était perdu. C'était la catastrophe

Odile

Bernard épouse Fallet 1935

Nous avons vu que dans la "chambre-derrière" de chaque maison, il y avait un pétrin et que le four se trouvait dans un petit bâtiment derrière la maison. On faisait le pain une fois par semaine après avoir fait lever la pâte avec le levain conservé de la semaine précédente. Les miches avaient la forme d'une grosse demi-sphère aplatie d'environ 50 centimètres de diamètre.

En été, après la cuisson du pain, on utilisait le four encore chaud pour y cuire de nombreuses tartes aux fruits.

Le plat de résistance, presque quotidien, était la"potée lorraine" appelée plus simplement "soupe au lard". Il consistait à faire cuire pendant plusieurs heures dans de l'eau une bonne tranche de jambon salé, un morceau de lard, environ 20 cm de saucisse et toutes sortes de légumes (choux, pommes de terre, carottes, navets, haricots). On utilisait le jus pour faire une soupe dans laquelle on trempait de bonnes tranches de pain.

Quant aux légumes, on les écrasait et on les mélangeait avec le jambon, le lard et la saucisse coupés en petits morceaux. C'était excellent, surtout en été quand on disposait de légumes frais. Pour avoir le jambon, le lard et la saucisse indispensables pour la confection de ce plat traditionnel, chaque famille élevait des porcs et, tous les ans, fin décembre ou début janvier, "on tuait le ou les cochons". On mettait les jambons et le lard au saloir dans la cave, puis on les faisait sécher dans la grande cheminée. Quant aux autres morceaux, on les utilisait pour faire la saucisse, le boudin, le fromage de tête, du pâté de foie dont on se régalait. En outre, chaque famille prenait soin de porter aux voisins et amis" la charbonnée" consistant en boudin et viande fraîche. Comme c'était réciproque, pendant les mois de décembre et de janvier, les menus se trouvaient nettement améliorés dans toutes les familles.

Le dimanche, environ une fois par mois, on allait chez le boucher pour acheter un morceau de boeuf avec lequel on faisait le pot-au-feu. Les autres dimanches, on tuait une poule, un canard ou un lapin.

Enfin, on buvait du vin qu'on récoltait alors sur les coteaux exposés au Sud ou à l'Ouest, c'est-à-dire au-dessous d' Haraumont et de la chapelle de SAINT PANTALEON, dans les terrains d'ailleurs encore inscrits au cadastre aux lieux-dits "les vignes hautes" et "les vignes basses". C'était un petit vin gris dont je me rappelle encore avoir goûté une des dernières bouteilles vers 1912. A la fin du XIXème siècle en effet, par suite des épidémies de phylloxéra et des dégâts causés par le mildiou, les cultivateurs arrachèrent toutes leurs vignes qui d'ailleurs, du fait des gelées tardives, ne permettaient de récolte correcte qu'une année sur trois ou quatre. C'est ainsi que nos parents prirent l'habitude de boire du vin.

En outre, quand ils recevaient quelqu'un, ils ne manquaient pas d'offrir un petit verre d'eau-de-vie de mirabelle provenant de la distillation de leur récolte. Enfin, plusieurs habitants, dont mon grand-père ADELINE, avaient des ruches rustiques en paille qui leur procuraient du miel. Je me rappelle encore le rucher, petite construction en bois dans notre clos à droite en montant. Je n'osais pas m'en approcher de peur d'être piqué par les abeilles.

LES REUNIONS DE FAMILLE :

Réunion

de famille Adeline - Collignon vers 1939

J'ai hésité à donner comme titre à cette partie de mon exposé : "les loisirs au temps de nos aïeux".

Je parlerai toujours du XIXème siècle puisque c'est de cette époque que mes parents m'ont entretenu et que, pendant les premières années du XXème siècle, leur façon de vivre n 'avait pratiquement pas changé.

Les loisirs ne se concevaient pas alors comme maintenant, d'abord parce que les congés payés n'existaient pas, ensuite parce que les moyens de transports rapides n'existaient pas ou n'étaient pas d'un usage courant (chemin de fer).

Cela ne veut pas dire que nos aïeux n'avaient aucune distraction. Celles- ci consistaient surtout en réunions de familles à l'occasion d'un heureux événement baptême, première communion, mariage. En outre, chaque année, à l'occasion de la fête patronale (SAINT REMY), chacun réunissait ses parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs, neveux et nièces, ce qui était facilité par le fait que, comme je l'ai déjà dit, on se mariait entre jeunes gens du même village ou de villages voisins. Le soir de la fête, il y avait bal, le seul de l'année en dehors de celui du 14 juillet et de ceux des mariages auxquels on était invité.

Et puis, les soirées de la veille de Noël et du Nouvel An étaient également l'occasion de réunions de familles et d'amis, Les vieux bavardaient ou racontaient de bonnes histoires et les jeunes jouaient au nain jaune. La maîtresse de maison, aidée par d'autres femmes, faisait les gaufres avec un fer qui chauffait sur un étrier spécial suspendu à la crémaillère au-dessus du feu ou sur un trépied sous lequel on avait rassemblé de la braise.

Je rappelle que l'éclairage électrique n'existait pas. Dans les maisons, on s 'éclairait avec des lampes à huile ou à pétrole et avec des bougies.

Dans la nuit de Noël, on partait vers 23 h.3O à la messe de minuit. Je me rappelle d'y avoir été par 10 ou 15 centimètres de neige. On s'éclairait avec des lanternes à bougie. Les grands-mères emportaient leur couvet garni de braise qu'elles glissaient sous leurs grandes robes pendant l'office. Ensuite, après la messe on se retrouvait pour "reciner" (gaufres, vin ( ( gaufres, vin chaud, grogs).

De même, le 31 décembre à minuit, tout le monde s'embrassait et se souhaitait la bonne année, puis on dépendait l'année encore avec des gaufres, du vin chaud et des grogs à l'eau-de-vie de mirabelle et parfois avec du champagne.

Il y avait également des réunions de familles à l'occasion des deuils. On y retrouvait tous les parents et amis des villages environnants, car on avait le culte des morts. Après l'enterrement, tous les proches se retrouvaient à l'"obit".

Enfin, n'oublions pas que nos parents étaient profondément religieux et respectaient le repos du dimanche, limitant ce jour-là le travail aux soins à donner aux bêtes. On ne voyait alors personne dans les champs. les hommes allaient à la pêche et à la chasse et se retrouvaient le soir pour manger les gaufres.

Je crois que nos parents étaient heureux. Ils n'étaient pas riches, mais ils savaient se contenter de ce qu'ils avaient. Le travail était pénible, le rendement incertain, mais ils étaient leurs maîtres et ils aimaient travailler.